For your health

保健師による

健康相談サロン

concept

子供6人を育てる

育てママが運営する

健康相談サロン

自然療法を用いた、自然治癒力、自己調整力を

有効活用することで

こころとからだの健康を支援します。

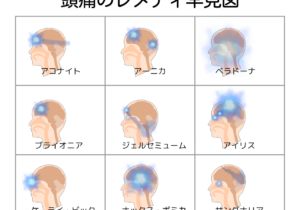

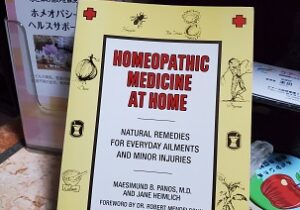

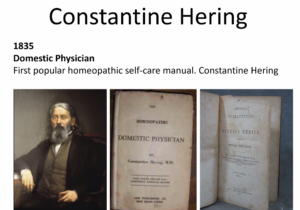

ホームレメディでは副作用の心配がない

「ホメオパシー療法」を使用し様々な健康問題に

対応しています。

profile

ホームレメディくまもと

代表 末田三紀子

保有資格

看護師 保健師 養護教諭第一種

ホメオパス(ホメオパシー療法士)

アニマルホメオパス

経歴

1994年~

広島県立広島病院(看護師)

2000年~

(財)社会保険健康事業財団大阪府支部(保健師)

2008年

RAH(現 ホメオパシー統合医療専門学校)卒業

ホメオパス、アニマルホメオパスとして登録

2009年~

ホメオパシーセンター開設

2015年~

私立高校看護科 教員および臨床実習指導者

こんなお悩みありませんか?

- 問題行動、精神的な問題を抱えている方

- 効果的な治療法がなく困っている方

- 従来の治療法の副作用が不安な方

- 生活の質を考えたい場合

- 長期的な健康を望んでいる方

赤ちゃんからお年寄り、

妊婦さんまでどなたでも相談できます

ホームレメディーの

健康相談♪

看護師や保健師といった医療専門のスキルを習得し、国家資格を所有しているカウンセラーが対応します。

-

健康相談

-

出産・子育て

-

発達障害

-

女性の悩み

-

アレルギー

-

アニマル

column